Акромегалия

Акромегалия представляет собой заболевание, которое связано с усиленной продукцией передней долей гипофиза соматотропного гормона (или гормона роста) в результате ее опухолевого перерождения (99%). Характеризуется данная патология диспропорциональным ростом внутренних органов, костей скелета и мягких тканей. Распространенность заболевания составляет 40-60 : 1000000, частота новых случаев – 3-4 : 1000000 в год. Частота встречаемости у мужчин и женщин одинакова, и возникает заболевание чаще в возрасте 40-60 лет и диагностируется только спустя 7 лет от начала болезни.

Акромегалия представляет собой заболевание, которое связано с усиленной продукцией передней долей гипофиза соматотропного гормона (или гормона роста) в результате ее опухолевого перерождения (99%). Характеризуется данная патология диспропорциональным ростом внутренних органов, костей скелета и мягких тканей. Распространенность заболевания составляет 40-60 : 1000000, частота новых случаев – 3-4 : 1000000 в год. Частота встречаемости у мужчин и женщин одинакова, и возникает заболевание чаще в возрасте 40-60 лет и диагностируется только спустя 7 лет от начала болезни.

Причины развития акромегалии

Для того чтобы понять причины развития данной патологии необходимо понять роль соматотропного гормона. Секреция данного гормона осуществляется гипофизом. В детском возрасте с его помощью осуществляется управление процессами линейного роста и формирования костно-мышечного скелета и, у взрослых же он контролирует жировой, углеводный и водно-солевой обмен веществ. Регулируется секреция гормона роста гипоталамусом, посредством выработки им специальных нейросекретов: соматолиберинов (стимулируют выработку СТГ) и соматостатинов (тормозят выработку СТГ).

В норме его содержание в крови в течение суток колеблется и достигает своего максимума в предутренние часы. У больных с акромегалией обнаруживается повышение концентрации СТГ в крови с нарушением нормального ритма его секреции. В силу различных причин клетки передней доли гипофиза перестают подчиняться регулирующему влиянию гипоталамуса, начиная при этом активно размножаться, приводя к возникновению аденомы гипофиза (доброкачественная железистая опухоль), которая усиленно продуцирует соматотропин. Размеры аденомы варьируют, достигая иногда нескольких сантиметров, превышая при этом размеры самой железы, сдавливая ее нормальные клетки и разрушая их.

Развитие аденомы передней доли гипофиза может быть обусловлено следующими факторами:

- Наследственность;

- Хроническое воспаление пазух носа (или синусит);

- Черепно-мозговые травмы;

- Опухоли гипоталамуса;

- Сифилитическое поражение межуточного мозга;

- Инфекционное поражение межуточного мозга;

- Повышение активности соматомединов, вырабатываемых печенью и периферическими тканями;

- Повышение чувствительности тканей к соматомединам.

Клиническая картина акромегалии

В течение данного заболевания выделяют следующие стадии:

Преакромегалическая стадия (является наиболее ранней) – выявляется редко, поскольку симптоматика, как правило, отсутствует или малозаметна.

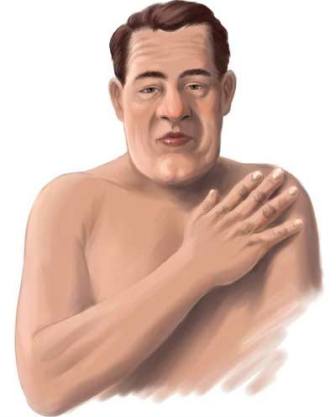

Гипертрофическая стадия – для нее характерна развернутая клиника заболевания. Для этой стадии своеобразен внешний вид больного: характерно значительное увеличение нижних и верхних конечностей. Стопы и кисти при этом приобретают лопатообразный вид. Увеличиваются скулы, надбровные дуги, губы, нос и уши. Увеличена и выступает вперед нижняя челюсть, язык увеличен, во рту умещается с трудом, на нем отпечатываются следы зубов, наблюдается расхождение межзубных промежутков. Голос у пациентов с данной патологией становится грубым (низкий и хриплый).

При акромегалии довольно часто отмечают изменение со стороны кожных покровов (как правило, в местах трения их с одеждой и в области кожных складок), проявляющиеся повышенной их жирностью и влажностью, вследствие увеличения количества, а также размеров сальных и потовых желез.

На начальных этапах развития заболевания отмечается также гипертрофия скелетной мускулатуры с повышением мышечной силы, в дальнейшем они сменяются мышечной слабостью и атрофическими изменениями в мышцах.

Стадия развернутых клинических проявлений, при которой развивается миокардиодистрофия, а также нарушение внутрисердечной проводимости.

Опухолевая стадия характеризуется преобладанием в симптоматике признаков влияния заболевания на рядом расположенные ткани и органы. Больные предъявляют жалобы на повышенную утомляемость, головокружение, нарушение зрения (сужение поля зрения и снижение его остроты), головные боли (связаны с повышением внутричерепного давления), боли пояснице.

Наблюдается деформация скелета пациента, проявляющаяся в искривлении позвоночника, расширении межреберных промежутков, увеличении в переднезаднем размере грудной клетки, вследствие чего она приобретает бочкообразную форму. У пациентов развивается гипертрофия хрящевой и соединительной тканей, из-за чего появляются деформации суставов с ограничением их подвижности и развитием артралгии.

Возможно также увеличение артериального давления, а у 1/5 больных развивается сахарный диабет.

Больные могут также жаловаться на жажду, сонливость, полиурию, резкое увеличение температуры. Не исключено развитие птоза, диплопии, офтальмоплегии и эпилепсии, а также снижение остроты слуха.

Кахектическая стадия (или стадия истощения) – исход заболевания.

Трудоспособность у пациентов с данной патологией ограничена. Продолжительность их жизни при отсутствии адекватного лечения составляет не более 3 – 4 лет (раннее начало (молодом возраст) и неблагоприятное течение). При медленном развитии заболевания и своевременно проведенном лечении прогноз для жизни пациента весьма благоприятный, а продолжительность его жизни увеличивается до 10 – 30 лет. Крайне редко возможно выздоровление пациента.

Диагностика акромегалии

- Сбор анамнеза больного;

- Объективное обследование (аускультация, перкуссия, пальпация);

- Лабораторная диагностика:

- Анализ крови;

- Анализ мочи;

- Измерение уровня инсулиноподобного фактора роста (IGF-1);

- Осмотр офтальмолога (обнаруживается отек, стаз и атрофия зрительных нервов – при отсутствии лечения наступает необратимая слепота);

- Измерение уровня гормонов гипофиза (ФСГ, АКТГ, ТТГ, ЛГ);

- УЗИ – обследование всех жизненно важных органов;

- Также широко используется пероральный тест на толерантность к глюкозе (или ПТТГ);

- Магнитно-резонансная томография (или МРТ) – используется для определения расположения и размеров опухоли.

Лечение акромегалии

Способов лечения акромегалии существует несколько и применение одного из них зависит от следующих критериев:

- От расположения опухоли;

- От размеров опухоли;

- От возраста пациента;

- От степени тяжести заболевания;

- От особенностей течения заболевания;

- От сопутствующих патологий.

В случаях, когда операция слишком рискована для пациента или опухоль недоступна хирургическим методам, применяется медикаментозная терапия, которая подразумевает применение препаратов, способных остановить рост опухоли: агонисты допамина, аналоги соматостатина и антагонисты рецепторов гормона роста.

Весьма распространенным методом лечения акромегалии является оперативное вмешательство, целью которого является удаление опухоли гипофиза, в результате данной операции происходит восстановление нормальной выработки гормона роста и давление железы на окружающие ткани и органы прекращается. Существует два вида хирургического вмешательства:

Первый – транссфеноидальная хирургия (делается разрез десны с выходом в носовую полость, после чего опухоль гипофиза удаляется).

Второй метод – эндоназальная транссфеноидальная хирургия (он сходен с первым, отличаясь от него лишь тем, что в носовую полость входят, используя микрохирургические инструменты, через ноздри). Данный метод менее инвазивными и более совершенен.

В результате удаления опухоли происходит снижение уровня гормона роста, однако происходит это не сразу, вследствие чего необходимо проведение послеоперационной терапии, включающей в себя лучевую терапия.

Если выявляется специфическая причина возникновения акромегалии (например, сифилис), назначается специфическое лечение.

Люди с акромегалией нуждаются в пожизненном наблюдении эндокринолога!